2 marzo 1281

Viene ordinato che i Signori di Notte per la loro elezione seguano la procedura fissata per l'elezione dei Consiglieri. Essi d'ora in avanti dovranno custodire la zona di Rialto al posto degli Ufficiali Realtini. Si ricorda che i Signori di Notte sono in numero di sei e hanno l'incarico, ognuno per il proprio sestiere, di vigilare sulla sicurezza notturna. Oltre a questo devono obbligare gli inquilini morosi a pagare la pigione dovuta, nonché procedere contro le fornicazioni de' servi, contro i bigami, contro le bande dei "bravi", contro gli assassini, i feritori e i ladri. Nel 1545 questa Magistratura verrà scissa nei due collegi di criminal e civil.

2 marzo 1430

il Maggior Consiglio di Venezia decreta che le donne non possano usare i “calcagnèti” che sono le calzature più in voga a Venezia per oltre due secoli. Per evitare il fenomeno dell’acqua alta e di sporcarsi le vesti col fango, ma in realtà servivano essenzialmente a limitare la libertà di movimento delle donne.

I “calcagnini” o “calcagnèti” sono le calzature più in voga a Venezia per oltre due secoli e costituirono un elemento tipico della moda femminile veneziana tale da attirare l’attenzione degli stranieri. La caratteristica principale di queste calzature, che somigliavano a dei veri e propri trampoli, consisteva soprattutto nella loro altezza, che sollevava il piede da terra di molti centimetri, fino ad arrivare oltre il mezzo metro. Non si può certo dire che le donne si muovessero con grazia e leggiadria: chi le indossava non aveva

stabilità nell’andatura e difficilmente riusciva a camminare disinvoltamente da sola per le calli e i ponti della città. Per questo motivo era necessario l’ausilio di due servitori che sostenessero la dama. All’epoca in cui le singolari calzature si diffusero, la Serenissima era centro di commerci e di grandi ricchezze e indossare queste scarpe era un modo per ostentare e identificare il ceto sociale della nobildonna: tanto più alta era la zeppa, tanto più importante era la veneziana, perché era necessaria molta più stoffa per far

arrivare la gonna fino a terra. A determinare la scomoda moda, in voga dal Quattrocento fra le nobildonne della Serenissima, fu una ragione di costume sociale: questo tipo di calzatura così alta scoraggiava le donne ad uscire di casa o, quantomeno, ad andarsene troppo in giro così che mariti e padri potevano contare su una maggiore tranquillità domestica. Le scomode calzature – che nel 1500 vengono impreziosite con broccati, sono arabescate, dorate, gemmate – furono molto utilizzate anche da cortigiane e prostitute per trasformarle

in armi di seduzione. Insomma, i “calcagnini” rappresentano una vera e propria contraddizione perché da una parte concorrevano a salvaguardare la virtù femminile limitando la libertà di movimento e dall’altra appaiono come uno strumento di seduzione usato da meretrici e cortigiane. Zoccoli di pelle, di legno, di cuoio cotto, i “calcagnini” divennero sempre più un oggetto di lusso, ma data la loro altezza non era raro assistere a cadute pericolose seguite da gravi conseguenze, come fratture e aborti. I funzionari pubblici andarono

sempre contro questa calzatura sia perché comportavano facili cadute, sia per il lusso che in essi le donne profondevano. Sin dal 2 marzo 1430, il Maggior Consiglio decretò che la calzatura non dovesse superare l’altezza di dieci centimetri, una disposizione che aveva lo scopo di salvaguardare l’incolumità fisica delle donne e imporre una certa modestia e moralità nel vestire. La limitazione a questo lusso venne anche dal Senato, nel 1512, e dal Magistrato alle Pompe nel 1641. Ma tali decreti proibitivi non ebbero alcun effetto sulle

dame veneziane, che continuarono ad indossare “i calcagnini” disobbedendo a tutte le norme. A contrastare queste altissime zeppe furono le mule o muléte, scarpe leggere prive di tallone e fibbia che si usavano generalmente in casa ma che poi divenne di moda indossare anche per strada

I “calcagnini” o “calcagnèti” sono le calzature più in voga a Venezia per oltre due secoli e costituirono un elemento tipico della moda femminile veneziana tale da attirare l’attenzione degli stranieri. La caratteristica principale di queste calzature, che somigliavano a dei veri e propri trampoli, consisteva soprattutto nella loro altezza, che sollevava il piede da terra di molti centimetri, fino ad arrivare oltre il mezzo metro. Non si può certo dire che le donne si muovessero con grazia e leggiadria: chi le indossava non aveva

stabilità nell’andatura e difficilmente riusciva a camminare disinvoltamente da sola per le calli e i ponti della città. Per questo motivo era necessario l’ausilio di due servitori che sostenessero la dama. All’epoca in cui le singolari calzature si diffusero, la Serenissima era centro di commerci e di grandi ricchezze e indossare queste scarpe era un modo per ostentare e identificare il ceto sociale della nobildonna: tanto più alta era la zeppa, tanto più importante era la veneziana, perché era necessaria molta più stoffa per far

arrivare la gonna fino a terra. A determinare la scomoda moda, in voga dal Quattrocento fra le nobildonne della Serenissima, fu una ragione di costume sociale: questo tipo di calzatura così alta scoraggiava le donne ad uscire di casa o, quantomeno, ad andarsene troppo in giro così che mariti e padri potevano contare su una maggiore tranquillità domestica. Le scomode calzature – che nel 1500 vengono impreziosite con broccati, sono arabescate, dorate, gemmate – furono molto utilizzate anche da cortigiane e prostitute per trasformarle

in armi di seduzione. Insomma, i “calcagnini” rappresentano una vera e propria contraddizione perché da una parte concorrevano a salvaguardare la virtù femminile limitando la libertà di movimento e dall’altra appaiono come uno strumento di seduzione usato da meretrici e cortigiane. Zoccoli di pelle, di legno, di cuoio cotto, i “calcagnini” divennero sempre più un oggetto di lusso, ma data la loro altezza non era raro assistere a cadute pericolose seguite da gravi conseguenze, come fratture e aborti. I funzionari pubblici andarono

sempre contro questa calzatura sia perché comportavano facili cadute, sia per il lusso che in essi le donne profondevano. Sin dal 2 marzo 1430, il Maggior Consiglio decretò che la calzatura non dovesse superare l’altezza di dieci centimetri, una disposizione che aveva lo scopo di salvaguardare l’incolumità fisica delle donne e imporre una certa modestia e moralità nel vestire. La limitazione a questo lusso venne anche dal Senato, nel 1512, e dal Magistrato alle Pompe nel 1641. Ma tali decreti proibitivi non ebbero alcun effetto sulle

dame veneziane, che continuarono ad indossare “i calcagnini” disobbedendo a tutte le norme. A contrastare queste altissime zeppe furono le mule o muléte, scarpe leggere prive di tallone e fibbia che si usavano generalmente in casa ma che poi divenne di moda indossare anche per strada – impreziosite con ornamenti molto ricercati – tra la seconda metà del 600 e il 700. I “calcagnini” continuarono ad essere calzati, però, anche nel 1700 ed ebbero tra i propri difensori Suor Angela Tarabotti la quale, nei suoi trattati, scrisse che la “donna

deve per ogni rispetto andare innalzata dalle ordinarie bassezze”. Quando le veneziane abbandonarono questi altissimi zoccoli per passare alle comode scarpette, fra le prime ad adottarle furono le figlie del doge Domenico Contarini, in carica dal 1659 al 1675. Si racconta che, in occasione di una cerimonia, un ambasciatore straniero lodò le due fanciulle soffermandosi sulle loro belle scarpe e un consigliere della Repubblica si lasciò sfuggire la frase “pur troppo comode”. A conferma che i “calcagnini” fossero tollerati dal governo come

forma di potere sulla libertà di movimento delle donne.

– impreziosite con ornamenti molto ricercati – tra la seconda metà del 600 e il 700. I “calcagnini” continuarono ad essere calzati, però, anche nel 1700 ed ebbero tra i propri difensori Suor Angela Tarabotti la quale, nei suoi trattati, scrisse che la “donna

deve per ogni rispetto andare innalzata dalle ordinarie bassezze”. Quando le veneziane abbandonarono questi altissimi zoccoli per passare alle comode scarpette, fra le prime ad adottarle furono le figlie del doge Domenico Contarini, in carica dal 1659 al 1675. Si racconta che, in occasione di una cerimonia, un ambasciatore straniero lodò le due fanciulle soffermandosi sulle loro belle scarpe e un consigliere della Repubblica si lasciò sfuggire la frase “pur troppo comode”. A conferma che i “calcagnini” fossero tollerati dal governo come

forma di potere sulla libertà di movimento delle donne.

2 marzo 1508

Si consumava una cruenta battaglia tra Veneti ed Imperiali, destinata ad incidere profondamente su storia, arte e cultura delle genti cadorine.

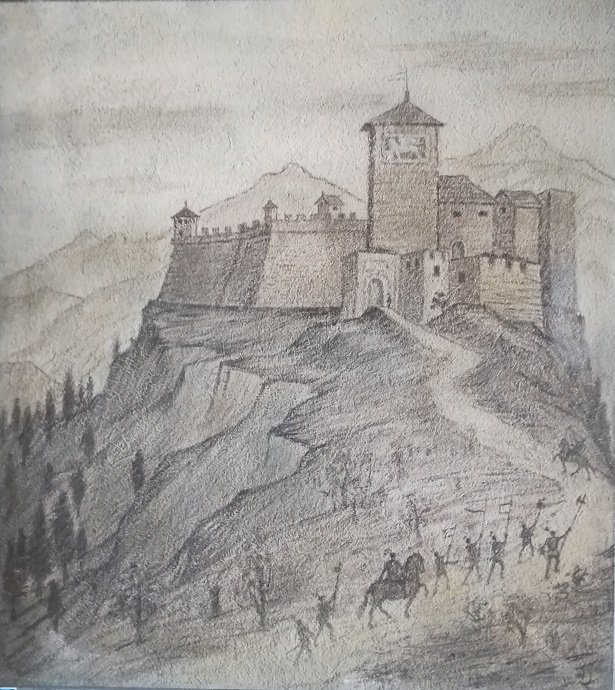

Il 2 marzo 1508 si consumava una cruenta battaglia tra Veneti ed Imperiali, destinata ad incidere profondamente su storia, arte e cultura delle genti cadorine.

Peccato davvero che a Palazzo Ducale a Venezia, nella Sala del Maggior Consiglio, il grande "telero" di Tiziano, dedicato alla "Vittoria di Cadore", non ci sia più, finito in cenere per il disgraziato incendio del 1577. Nella piana di Valle, quel giorno, presso un ponte che secondo alcuni era quello di Pocroce, secondo altri sul Rusecco, il destino chiamò l'esercito veneto e quello di Massimiliano d'Austria ad una cruenta battaglia determinante per le sorti del Cadore e della stessa Repubblica di S. Marco, tanto da finire tra i fasti più celebrati dell'epopea dogale.

Nel 1508 l'imperatore Massimiliano chiese ai Veneziani di poter attraversare il Veneto per raggiungere Roma ed esservi incoronato. Al diniego oppostogli, egli, attraverso Trento, la Valsugana e l'Altopiano dei Sette Comuni, arrivò fino alle mura di Vicenza, ma, costretto a ritirarsi dall'inutile assedio, riparò in Tirolo.

Da qui, attraverso Brunico, si spinse fino a Landro e, impossibilitato a far cadere il castello di Botestagno, puntò su Cortina attraverso Misurina, raggiungendo quindi Venas e Pieve, presso il cui castello i cadorini si erano apprestati a difesa. Le truppe del Prncipe Sisto von Trautson si accamparono tra Tai e Pieve ed intimarono la resa al presidio del castello comandato dal Capitano veneziano Gissi.

Il Senato della Serenissima incaricò allora Bartolomeo D'Alviano, valoroso combattente e soprattutto grande condottiero, scortato dal Provveditore Carlo Cornaro, fratello della Regina di Cipro, di attaccare i tedeschi da sud, mentre il Savorgnano, altro celebre condottiero, doveva convergere su Pieve dal Friuli, attraverso il Passo Mauria.

Il D'Alviano avanzò con un corpo di 4000 uomini da Longarone e Forno di Zoldo e, con mossa astuta, attraverso il Passo Cibiana ingombro di neve raggiunse inopinatamente Venas.

Allorché, per un incendio provocato da alcuni "stradioti", mercenari di origine albanese, la sua presenza fu scoperta, il D'Alviano, disposte le sue truppe tra Nebbiù il Monte Zucco, senza attendere l'arrivo del Savorgnano, riuscì ad imbottigliare gli imperiali, fingendo tra l'altro una ritirata.

Presso il torrentello Rusecco, non lontano dalle prime case di Valle, si consumò la rovina tedesca giovedì 2 marzo 1508. Vi morirono 1737 tedeschi, compreso lo stesso Trautson. Con la conseguente resa del presidio tedesco al castello di Pieve il Cadore ritornava libero e da allora la "battaglia di Cadore" entrò di diritto nel libro della grande storia europea.

Il 2 marzo 1508 si consumava una cruenta battaglia tra Veneti ed Imperiali, destinata ad incidere profondamente su storia, arte e cultura delle genti cadorine.

Peccato davvero che a Palazzo Ducale a Venezia, nella Sala del Maggior Consiglio, il grande "telero" di Tiziano, dedicato alla "Vittoria di Cadore", non ci sia più, finito in cenere per il disgraziato incendio del 1577. Nella piana di Valle, quel giorno, presso un ponte che secondo alcuni era quello di Pocroce, secondo altri sul Rusecco, il destino chiamò l'esercito veneto e quello di Massimiliano d'Austria ad una cruenta battaglia determinante per le sorti del Cadore e della stessa Repubblica di S. Marco, tanto da finire tra i fasti più celebrati dell'epopea dogale.

Nel 1508 l'imperatore Massimiliano chiese ai Veneziani di poter attraversare il Veneto per raggiungere Roma ed esservi incoronato. Al diniego oppostogli, egli, attraverso Trento, la Valsugana e l'Altopiano dei Sette Comuni, arrivò fino alle mura di Vicenza, ma, costretto a ritirarsi dall'inutile assedio, riparò in Tirolo.

Da qui, attraverso Brunico, si spinse fino a Landro e, impossibilitato a far cadere il castello di Botestagno, puntò su Cortina attraverso Misurina, raggiungendo quindi Venas e Pieve, presso il cui castello i cadorini si erano apprestati a difesa. Le truppe del Prncipe Sisto von Trautson si accamparono tra Tai e Pieve ed intimarono la resa al presidio del castello comandato dal Capitano veneziano Gissi.

Il Senato della Serenissima incaricò allora Bartolomeo D'Alviano, valoroso combattente e soprattutto grande condottiero, scortato dal Provveditore Carlo Cornaro, fratello della Regina di Cipro, di attaccare i tedeschi da sud, mentre il Savorgnano, altro celebre condottiero, doveva convergere su Pieve dal Friuli, attraverso il Passo Mauria.

Il D'Alviano avanzò con un corpo di 4000 uomini da Longarone e Forno di Zoldo e, con mossa astuta, attraverso il Passo Cibiana ingombro di neve raggiunse inopinatamente Venas.

Allorché, per un incendio provocato da alcuni "stradioti", mercenari di origine albanese, la sua presenza fu scoperta, il D'Alviano, disposte le sue truppe tra Nebbiù il Monte Zucco, senza attendere l'arrivo del Savorgnano, riuscì ad imbottigliare gli imperiali, fingendo tra l'altro una ritirata.

Presso il torrentello Rusecco, non lontano dalle prime case di Valle, si consumò la rovina tedesca giovedì 2 marzo 1508. Vi morirono 1737 tedeschi, compreso lo stesso Trautson. Con la conseguente resa del presidio tedesco al castello di Pieve il Cadore ritornava libero e da allora la "battaglia di Cadore" entrò di diritto nel libro della grande storia europea.

Giustamente l'evento divenne gloria da ostentare per la politica della Serenissima e perciò occasione per il Tiziano di rivelarsi maestro non solo di ritratti, ma pure di complesse ed articolate scene epiche. E tale aureola è rimasta fino ad oggi, facendo dimenticare lo sviluppo successivo delle operazioni militari e degli esiti politici tra il 1509 e il 1511, invero non felice, sia per Venezia, sia per il Cadore. Solo tre anni dopo i castelli di Podestagno e Pieve saranno attaccati nuovamente dagli imperiali ed il primo fortilizio, con l'intera vallata d'Ampezzo, andrà definitivamente perduto.

Quanto dolorosa sia risultata, almeno per l'attuale Cadore, siffatta separazione, che, oltre che politica, divenne col tempo pure culturale, è facile capirlo, con conseguenze ed implicazioni che arrivano diritte diritte fino ai giorni nostri.

Non si trattò di un avvenimento caduto accidentalmente su un Cadore ignaro ed impotente, bensì perché fu una lotta in cui l'intero comprensorio partecipò da protagonista alle operazioni, anzitutto presso la Chiusa di Venas, riaffermando orgogliosamente la fedeltà atavica delle contrade al Leone di S. Marco. E poco importa che allora lo stemma cadorino abbia dovuto rinunciare ad una delle sue due simboliche torri: divennero per converso due gli abeti (in origine tigli, alberi sacri dei Veneti antichi) e siffatti emblemi di virtù e libertà erano destinati a resistere fino all'arrivo delle armate napoleoniche, ovvero per quasi tre secoli .

Giustamente l'evento divenne gloria da ostentare per la politica della Serenissima e perciò occasione per il Tiziano di rivelarsi maestro non solo di ritratti, ma pure di complesse ed articolate scene epiche. E tale aureola è rimasta fino ad oggi, facendo dimenticare lo sviluppo successivo delle operazioni militari e degli esiti politici tra il 1509 e il 1511, invero non felice, sia per Venezia, sia per il Cadore. Solo tre anni dopo i castelli di Podestagno e Pieve saranno attaccati nuovamente dagli imperiali ed il primo fortilizio, con l'intera vallata d'Ampezzo, andrà definitivamente perduto.

Quanto dolorosa sia risultata, almeno per l'attuale Cadore, siffatta separazione, che, oltre che politica, divenne col tempo pure culturale, è facile capirlo, con conseguenze ed implicazioni che arrivano diritte diritte fino ai giorni nostri.

Non si trattò di un avvenimento caduto accidentalmente su un Cadore ignaro ed impotente, bensì perché fu una lotta in cui l'intero comprensorio partecipò da protagonista alle operazioni, anzitutto presso la Chiusa di Venas, riaffermando orgogliosamente la fedeltà atavica delle contrade al Leone di S. Marco. E poco importa che allora lo stemma cadorino abbia dovuto rinunciare ad una delle sue due simboliche torri: divennero per converso due gli abeti (in origine tigli, alberi sacri dei Veneti antichi) e siffatti emblemi di virtù e libertà erano destinati a resistere fino all'arrivo delle armate napoleoniche, ovvero per quasi tre secoli .

2 marzo 1601

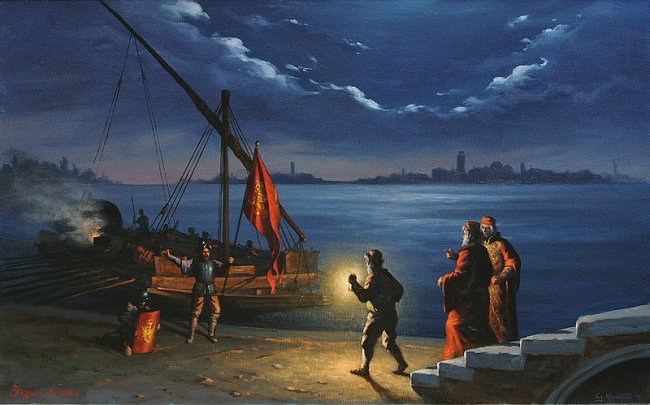

Cesare Vecellio nasce a Pieve di Cadore nel 1521 , è stato un pittore e disegnatore veneto.Appartenente al casato dei Vecellio, era figlio di Ettore,

cugino del ben più noto Tiziano. Imparò l'arte pittorica nella bottega di quest'ultimo, ma rimase un artista piuttosto modesto.Le sue opere si concentrano prevalentemente nel Bellunese. Suo capolavoro è il San Sebastiano della cattedrale di Belluno, mentre nel palazzo della

Magnifica Comunità di Cadore si trova la Dedizione del Cadore a Venezia. Degni di nota sono anche i dipinti del soffitto a cassettoni della chiesa di Lentiai e la pala raffigurante l'Ultima Cena, posta nella parrocchiale di Pieve di Cadore. Altri lavori si trovano nelle chiese di Vallesella, Padola, Tarzo, Tai di Cadore, Zoppè di Cadore e Vigo di Cadore.

Pubblicò alcuni studi sulla storia dell'abbigliamento, con descrizioni e disegni. Si citano, tra gli altri, il De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo e i tre libri di ricami intitolati Corona delle nobili e virtuose dame.Pittore fu pure il fratello Fabrizio.

cugino del ben più noto Tiziano. Imparò l'arte pittorica nella bottega di quest'ultimo, ma rimase un artista piuttosto modesto.Le sue opere si concentrano prevalentemente nel Bellunese. Suo capolavoro è il San Sebastiano della cattedrale di Belluno, mentre nel palazzo della

Magnifica Comunità di Cadore si trova la Dedizione del Cadore a Venezia. Degni di nota sono anche i dipinti del soffitto a cassettoni della chiesa di Lentiai e la pala raffigurante l'Ultima Cena, posta nella parrocchiale di Pieve di Cadore. Altri lavori si trovano nelle chiese di Vallesella, Padola, Tarzo, Tai di Cadore, Zoppè di Cadore e Vigo di Cadore.

Pubblicò alcuni studi sulla storia dell'abbigliamento, con descrizioni e disegni. Si citano, tra gli altri, il De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo e i tre libri di ricami intitolati Corona delle nobili e virtuose dame.Pittore fu pure il fratello Fabrizio.

2 marzo 1818

“Scoperta da G. Belzoni. 2 mar. 1818”. Una grande scritta sulla parete sud accoglie chi entra ancora oggi nella camera sepolcrale della piramide di Chefren. Quando Giovanni Battista Belzoni riuscì a penetrarvi, esattamente due secoli fa, era già suddito britannico da tre anni:

quando però dovette lasciare una traccia del suo passaggio – come si usava allora, data la grande rivalità tra i vari archeologi e scavatori – fu per lui spontaneo usare la madrelingua.

Giambatta Antonio Bolzon (questo il suo vero nome) era infatti nato a Padova il 5 novembre 1778 nel rione Portello, al numero civico 42 della via che oggi porta il suo nome, e dopo una giovinezza avventurosa in giro per l’Europa era arrivato in riva al Nilo proprio mentre scoppiava la prima vera febbre per l’egittologia.

Una corsa alla scoperta e al ritrovamento con esploratori e avventurieri da tutto il mondo, in cui fin dall’inizio la figura del padovano svettò in tutti i sensi (era alto due metri e possedeva una forza leggendaria): in pochi anni, solo per citare alcune delle sue imprese, Belzoni riuscì a prelevare da Tebe il colossale busto del “giovane Memnone” (in realtà Ramesse II) che oggi fa bella mostra di sé al British Museum, penetrò nel famoso tempio maggiore di Abu Simbel e scopri l’ultima dimora di Sethi I, secondo molti la più bella delle tombe reali della Valle dei Re e la prima a essere quasi interamente decorata con pitture parietali.

Un personaggio straordinario dunque, a cui però ancora oggi non si presta sufficiente attenzione, solo negli ultimi anni l’interesse intorno all’esploratore sembra essersi riacceso, tanto che nel 2013 gli è stato addirittura dedicato un albo a fumetti di successo. Proprio le scoperte di Belzoni, assieme a quelle del rivale Bernardino Drovetti, piemontese e console di Francia in Egitto, sono all’origine delle collezioni egittologiche oggi presenti nei più importanti musei europei. Belzoni collaborò soprattutto con il plenipotenziario inglese Henry Salt, in quella che fu chiamata la ‘guerra dei consoli’; vicende che comunque non vanno giudicate con la mentalità di oggi: “È ingiusto considerare Belzoni un ‘predatore’ di antichità – continua Siliotti –; in realtà è stato uno dei precursori dell'egittologia, in un'epoca in cui questa disciplina non esisteva ancora. E fu Belzoni ad allestire a Londra, primo al mondo, una mostra sull'antico Egitto…”.

La scoperta che comunque destò forse più scalpore fu proprio la riapertura dopo secoli della piramide di Chefren: fino ad allora infatti si riteneva, sulla base della testimonianza di Erodoto, che la piramide non avesse camere interne. Salt avrebbe voluto rimborsare le spese a Belzoni, che però rifiutò sdegnosamente: “Io non volli assolutamente – appunta nel suo diario – non trovando giusto che un altro pagasse le spese d’una impresa in cui nulla parte aveva avuto”. E questo ci dà la misura di come Belzoni, anche se privo di risorse e di posizione ufficiale, tenesse sempre alla propria indipendenza e dignità di scopritore, arrivando a chiedere che nei contratti si specificasse che lavorava ‘sotto gli auspici’ ma non agli ordini del console inglese.

Dopo il ritorno in Europa e alterne fortune, il cammino del grande Belzoni terminò in modo tragico nel villaggio di Gwato (oggi in Nigeria), dove morì il 3 dicembre 1823 in preda alle febbri e alla dissenteria. A 45 anni non aveva resistito al desiderio di partire per un’ultima avventura: stavolta alla ricerca della mitica Timbuctù, mai prima di allora descritta da un europeo.

quando però dovette lasciare una traccia del suo passaggio – come si usava allora, data la grande rivalità tra i vari archeologi e scavatori – fu per lui spontaneo usare la madrelingua.

Giambatta Antonio Bolzon (questo il suo vero nome) era infatti nato a Padova il 5 novembre 1778 nel rione Portello, al numero civico 42 della via che oggi porta il suo nome, e dopo una giovinezza avventurosa in giro per l’Europa era arrivato in riva al Nilo proprio mentre scoppiava la prima vera febbre per l’egittologia.

Una corsa alla scoperta e al ritrovamento con esploratori e avventurieri da tutto il mondo, in cui fin dall’inizio la figura del padovano svettò in tutti i sensi (era alto due metri e possedeva una forza leggendaria): in pochi anni, solo per citare alcune delle sue imprese, Belzoni riuscì a prelevare da Tebe il colossale busto del “giovane Memnone” (in realtà Ramesse II) che oggi fa bella mostra di sé al British Museum, penetrò nel famoso tempio maggiore di Abu Simbel e scopri l’ultima dimora di Sethi I, secondo molti la più bella delle tombe reali della Valle dei Re e la prima a essere quasi interamente decorata con pitture parietali.

Un personaggio straordinario dunque, a cui però ancora oggi non si presta sufficiente attenzione, solo negli ultimi anni l’interesse intorno all’esploratore sembra essersi riacceso, tanto che nel 2013 gli è stato addirittura dedicato un albo a fumetti di successo. Proprio le scoperte di Belzoni, assieme a quelle del rivale Bernardino Drovetti, piemontese e console di Francia in Egitto, sono all’origine delle collezioni egittologiche oggi presenti nei più importanti musei europei. Belzoni collaborò soprattutto con il plenipotenziario inglese Henry Salt, in quella che fu chiamata la ‘guerra dei consoli’; vicende che comunque non vanno giudicate con la mentalità di oggi: “È ingiusto considerare Belzoni un ‘predatore’ di antichità – continua Siliotti –; in realtà è stato uno dei precursori dell'egittologia, in un'epoca in cui questa disciplina non esisteva ancora. E fu Belzoni ad allestire a Londra, primo al mondo, una mostra sull'antico Egitto…”.

La scoperta che comunque destò forse più scalpore fu proprio la riapertura dopo secoli della piramide di Chefren: fino ad allora infatti si riteneva, sulla base della testimonianza di Erodoto, che la piramide non avesse camere interne. Salt avrebbe voluto rimborsare le spese a Belzoni, che però rifiutò sdegnosamente: “Io non volli assolutamente – appunta nel suo diario – non trovando giusto che un altro pagasse le spese d’una impresa in cui nulla parte aveva avuto”. E questo ci dà la misura di come Belzoni, anche se privo di risorse e di posizione ufficiale, tenesse sempre alla propria indipendenza e dignità di scopritore, arrivando a chiedere che nei contratti si specificasse che lavorava ‘sotto gli auspici’ ma non agli ordini del console inglese.

Dopo il ritorno in Europa e alterne fortune, il cammino del grande Belzoni terminò in modo tragico nel villaggio di Gwato (oggi in Nigeria), dove morì il 3 dicembre 1823 in preda alle febbri e alla dissenteria. A 45 anni non aveva resistito al desiderio di partire per un’ultima avventura: stavolta alla ricerca della mitica Timbuctù, mai prima di allora descritta da un europeo.  Ad attrarlo fu ancora la gloria, insieme ai 10.000 franchi messi in palio dalla Société de Géographie di Parigi: l’italiano infatti visse sempre in precarietà economica e non riuscì mai ad arricchirsi con le sue scoperte. Un destino il suo che forse non avrebbe potuto concludersi in altra maniera: era “nato viaggiatore come altri nascono poeti, ingegneri o astronomi”, scrisse un giorno il suo traduttore in francese Bernard Depping.

Pochi anni prima di morire era tornato per l’ultima volta la sua città dopo vent’anni di assenza, ispirando tra l’altro all’architetto Giuseppe Jappelli quella che diventerà cosiddetta “sala egizia” del futuro Caffè Pedrocchi, oltre a donare alla città due statue in diorite della dea leontocefala Sekhmet provenienti da Karnak, ancora oggi esposte ai Musei civici agli Eremitani. Non si tratta delle sue uniche scoperte oggi presenti in Veneto: altri reperti, tra cui la mummia di Nemenkhetamon, furono donati da Belzoni al dignitario dell’amministrazione turca Boghos Bey, di origine armena, che a sua volta lì invio al Museo armeno Mechitarista dell’isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia, dove si trovano tutt’ora. “In compenso non ebbe diritto nemmeno a una vera statua – conclude Siliotti – ma solo a una medaglia coniata in suo onore e a un tondo con la sua effigie nel grande salone di Palazzo della Ragione”.

Ad attrarlo fu ancora la gloria, insieme ai 10.000 franchi messi in palio dalla Société de Géographie di Parigi: l’italiano infatti visse sempre in precarietà economica e non riuscì mai ad arricchirsi con le sue scoperte. Un destino il suo che forse non avrebbe potuto concludersi in altra maniera: era “nato viaggiatore come altri nascono poeti, ingegneri o astronomi”, scrisse un giorno il suo traduttore in francese Bernard Depping.

Pochi anni prima di morire era tornato per l’ultima volta la sua città dopo vent’anni di assenza, ispirando tra l’altro all’architetto Giuseppe Jappelli quella che diventerà cosiddetta “sala egizia” del futuro Caffè Pedrocchi, oltre a donare alla città due statue in diorite della dea leontocefala Sekhmet provenienti da Karnak, ancora oggi esposte ai Musei civici agli Eremitani. Non si tratta delle sue uniche scoperte oggi presenti in Veneto: altri reperti, tra cui la mummia di Nemenkhetamon, furono donati da Belzoni al dignitario dell’amministrazione turca Boghos Bey, di origine armena, che a sua volta lì invio al Museo armeno Mechitarista dell’isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia, dove si trovano tutt’ora. “In compenso non ebbe diritto nemmeno a una vera statua – conclude Siliotti – ma solo a una medaglia coniata in suo onore e a un tondo con la sua effigie nel grande salone di Palazzo della Ragione”.