6 giugno 1506

Colla prima lettera il Senato di Norimberga in data 6 giugno 1506, chiede a Leonardo Loredana doge di Venezia e a suoi consiglieri, una copia delle leggi Veneziane riguardanti le tutele.

Colla seconda lettera dello stesso mese ed anno il Senato di Norimberga incarica Bernardo Mirschuogelio abitante in Venezia, di presentarsi al doge e al Senato Veneziano colla lettera suddetta e ritirare la copia delle chieste leggi. Colla terza lettera in data 9 novembre 1506, il Senato Veneto invia le leggi stesse a quello di Norimberga. Finalmente coli' ultima lettera il Senato Norimbergese ringrazia quello di Venezia per il favore ricevuto, e ciò in data 20 febbrajo 1507.

6 giugno 1508

Le forze della Repubblica di Venezia in Friuli sconfiggono Massimiliano I d'Asburgo, costringendolo a firmare la pace Santa Maria di Grazia, una tregua triennale e a cedere loro diversi territori. L’invasione del Cadore (talvolta guerra del Cadore) fu compiuta dal Sacro Romano Impero ai danni della Repubblica di Venezia nella prima metà dell'anno 1508,

nel contesto più ampio delle guerre d'Italia del XVI secolo. Grazie alle capacità del comandante Bartolomeo d'Alviano, la Serenissima respinse il nemico già nel volgere di pochi mesi, assicurandosi inoltre alcune importanti conquiste territoriali. La vicenda, tuttavia, preluse alla ben più drammatica guerra della Lega di Cambrai che mise in ginocchio Venezia

arrestandone di fatto l'espansione in terraferma.La rivalità tra Massimiliano I d'Asburgo e la Serenissima risaliva al problema dell'espansione veneziana in terraferma che metteva in discussione la sovranità imperiale in Veneto e Lombardia. Nel 1499 Venezia aveva acquisito Cremona, ignorando le proteste del monarca che vedeva lesi i suoi diritti. Pesavano,

inoltre, gli attriti per il controllo di Gorizia, Trieste e delle coste dell'Adriatico settentrionale. Nel 1500, morto l'ultimo conte di Gorizia Leonardo, si pose il problema della successione: la nobiltà locale si schierò a favore di Massimiliano e la Serenissima non poté reagire, impegnata nella seconda guerra contro i Turchi. L'occasione di rivalsa si

presentò nel giugno 1507 quando l'imperatore propose alla Repubblica un'alleanza contro la Francia e chiese altresì di poter attraversare il territorio veneziano per poter raggiungere Roma dove sarebbe stato incoronato dal papa. I Veneziani rifiutarono entrambe le istanze, provocando la reazione violenta del sovrano. Il 4 febbraio 1508 Massimiliano decise

comunque di dirigersi a Roma alla testa di un esercito, temibile ma in verità non abbastanza organizzato da poter concludere grandi imprese. Il primo attacco fu sferrato dalla val Lagarina ma venne facilmente bloccato dai Veneziani agli ordini di Niccolò Orsini; al fianco di questi combatteva anche un contingente francese capitanato da Gian Giacomo Trivulzio.

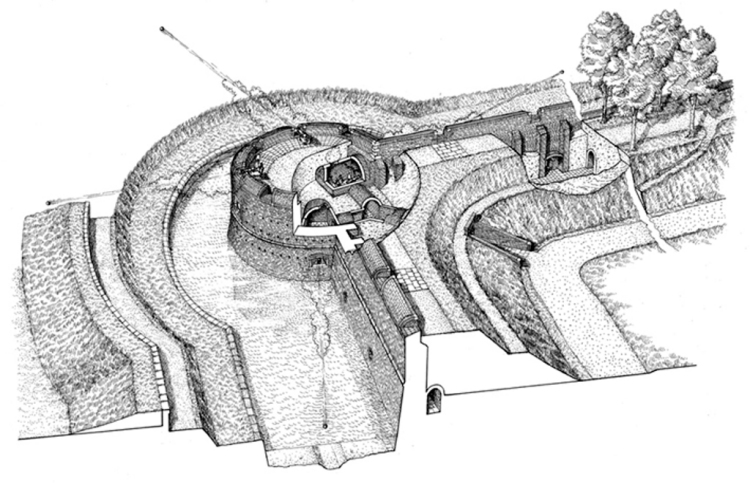

Verso la fine del mese Massimilano decise di spostare le truppe e, raggiunta Dobbiaco, ridiscese in Cadore lungo la Strada Regia di Alemagna, conquistò dopo brevi assedi gli sguarniti fortilizi veneziani: il castello di Botestagno e il castello di Pieve di Cadore, attestandosi in Comelico. Venezia reagì richiamando i riservisti di Bartolomeo d'Alviano che

stanziavano a Bassano: nonostante l'ambiente montuoso e il clima invernale, l'esercito veneziano risalì la Valbelluna; da Longarone entrò nella val di Zoldo e, tramite la forcella Cibiana, calò a

nel contesto più ampio delle guerre d'Italia del XVI secolo. Grazie alle capacità del comandante Bartolomeo d'Alviano, la Serenissima respinse il nemico già nel volgere di pochi mesi, assicurandosi inoltre alcune importanti conquiste territoriali. La vicenda, tuttavia, preluse alla ben più drammatica guerra della Lega di Cambrai che mise in ginocchio Venezia

arrestandone di fatto l'espansione in terraferma.La rivalità tra Massimiliano I d'Asburgo e la Serenissima risaliva al problema dell'espansione veneziana in terraferma che metteva in discussione la sovranità imperiale in Veneto e Lombardia. Nel 1499 Venezia aveva acquisito Cremona, ignorando le proteste del monarca che vedeva lesi i suoi diritti. Pesavano,

inoltre, gli attriti per il controllo di Gorizia, Trieste e delle coste dell'Adriatico settentrionale. Nel 1500, morto l'ultimo conte di Gorizia Leonardo, si pose il problema della successione: la nobiltà locale si schierò a favore di Massimiliano e la Serenissima non poté reagire, impegnata nella seconda guerra contro i Turchi. L'occasione di rivalsa si

presentò nel giugno 1507 quando l'imperatore propose alla Repubblica un'alleanza contro la Francia e chiese altresì di poter attraversare il territorio veneziano per poter raggiungere Roma dove sarebbe stato incoronato dal papa. I Veneziani rifiutarono entrambe le istanze, provocando la reazione violenta del sovrano. Il 4 febbraio 1508 Massimiliano decise

comunque di dirigersi a Roma alla testa di un esercito, temibile ma in verità non abbastanza organizzato da poter concludere grandi imprese. Il primo attacco fu sferrato dalla val Lagarina ma venne facilmente bloccato dai Veneziani agli ordini di Niccolò Orsini; al fianco di questi combatteva anche un contingente francese capitanato da Gian Giacomo Trivulzio.

Verso la fine del mese Massimilano decise di spostare le truppe e, raggiunta Dobbiaco, ridiscese in Cadore lungo la Strada Regia di Alemagna, conquistò dopo brevi assedi gli sguarniti fortilizi veneziani: il castello di Botestagno e il castello di Pieve di Cadore, attestandosi in Comelico. Venezia reagì richiamando i riservisti di Bartolomeo d'Alviano che

stanziavano a Bassano: nonostante l'ambiente montuoso e il clima invernale, l'esercito veneziano risalì la Valbelluna; da Longarone entrò nella val di Zoldo e, tramite la forcella Cibiana, calò a  Valle di Cadore dove tagliarono agli imperiali l'eventuale via di fuga verso Cortina. Fondamentale fu il contributo della popolazione locale, esperta dei luoghi.

La battaglia finale si svolse sulle rive del torrente Rusecco (o Rio Secco) dove gli imperiali furono praticamente circondati e quindi annientati (perse la vita anche il comandante Sixt von Trautson). I superstiti, demoralizzati, vennero inseguiti sino in Carnia (gli ultimi scontri si svolsero al passo della Mauria e al passo di Pramollo) e qui superarono

il confine. Successivamente le truppe veneziane, occupato il castello di Pieve di Cadore, ridiscesero in pianura puntando verso i domini imperiali del Friuli e dell'Istria. La prima città a cadere fu Pordenone, exclave asburgica in territorio veneto (aprile-maggio); quindi fu la volta di Gorizia e Trieste, poi di Pisino, Fiume e Postumia. Fu il momento di

massima espansione dei domini veneti, che andavano dai porti della Puglia alla Romagna e da Rovereto a Fiume, senza contare i possedimenti dello Stato da Mar. A Massimiliano non restò che accettare le umilianti condizioni di pace imposte da Venezia. L'armistizio venne sottoscritto il 6 giugno 1508 e passò alla storia col nome di pace Santa Maria di Grazia.

L'occasione per una riscossa si sarebbe presentata già nel dicembre successivo quando papa Giulio II promosse la lega di Cambrai in funzione antiveneziana.

Valle di Cadore dove tagliarono agli imperiali l'eventuale via di fuga verso Cortina. Fondamentale fu il contributo della popolazione locale, esperta dei luoghi.

La battaglia finale si svolse sulle rive del torrente Rusecco (o Rio Secco) dove gli imperiali furono praticamente circondati e quindi annientati (perse la vita anche il comandante Sixt von Trautson). I superstiti, demoralizzati, vennero inseguiti sino in Carnia (gli ultimi scontri si svolsero al passo della Mauria e al passo di Pramollo) e qui superarono

il confine. Successivamente le truppe veneziane, occupato il castello di Pieve di Cadore, ridiscesero in pianura puntando verso i domini imperiali del Friuli e dell'Istria. La prima città a cadere fu Pordenone, exclave asburgica in territorio veneto (aprile-maggio); quindi fu la volta di Gorizia e Trieste, poi di Pisino, Fiume e Postumia. Fu il momento di

massima espansione dei domini veneti, che andavano dai porti della Puglia alla Romagna e da Rovereto a Fiume, senza contare i possedimenti dello Stato da Mar. A Massimiliano non restò che accettare le umilianti condizioni di pace imposte da Venezia. L'armistizio venne sottoscritto il 6 giugno 1508 e passò alla storia col nome di pace Santa Maria di Grazia.

L'occasione per una riscossa si sarebbe presentata già nel dicembre successivo quando papa Giulio II promosse la lega di Cambrai in funzione antiveneziana.

6 giugno 1509

Un araldo del capitano imperiale Leonardo Trissino, venne spedito a Treviso con l’intimazione di resa.

La risposta dei trevigiani fu che non si poteva decidere alcunchè se prima non si fosse raccolto il Consiglio cittadino per deliberare in merito. Si voleva ovviamente guadagnare del tempo.

E così l’Assemblea venne finalmente riunita, ma inevitabilmente si spaccò subito in due opposti schieramenti: quello di coloro che volevano restare fedeli alla Serenissima e l’altro di quelli che invece si sarebbero più o meno volentieri consegnati all’imperatore. Sorprendentemente alla fine prevalse l’ultima opzione.

Tuttavia uno degli ambasciatori scelti per recarsi dal Trissino per giurare obbedienza all’imperatore, tal Francesco Rinaldi, persuase anche i suoi compagni a non adempiere a quel mandato. Anzi, si doveva fingere che la città si sarebbe sì consegnata all’imperatore, ma solo a patto che l’esercito di Massimiliano si fosse portato più sotto le mura di Treviso poichè poco lontano i veneziani mantenevano ancora una forte guarnigione che poteva intervenire alla notizia della resa della città all’Impero. I trevigiani, dunque, si sarebbero arresi solo ai ministri imperiali in persona. Ancora un espediente per guadagnare tempo e organizzarsi!

Rientrato a Treviso il Rinaldi si presentò al Podestà e ai Provveditori cittadini riferendo loro l’accaduto e ricevendo piena approvazione. Il Provveditore di Venezia Andrea Gritti, aveva nel frattempo ricevuto chiare istruzioni di resistere e di aiutare in tutti i modi i cittadini trevigiani.

Si narra intanto, che in quelle convulse ore arrivasse a Treviso un ambasciatore del re d’Ungheria, sovrano che guardava con una certa preoccupazione alla vicina potenza asburgica. Questi, avuta notizia che la città si stava per consegnare a Massimiliano, iniziò a predicare ad alta voce con l’intento di persuadere invece i cittadini a non fare quel passo di cui si sarebbero presto pentiti.

Fra i trevigiani raccolti ad ascoltare le accorate parole dello straniero, si trovava anche un tal Marco pellicciaio (o calzolaio), cremonese, ma con un largo seguito fra il popolo di Treviso.

Salito improvvisamente su di un cavallo e impugnato uno stendardo si mise a correre per le strade della città gridando:

La risposta dei trevigiani fu che non si poteva decidere alcunchè se prima non si fosse raccolto il Consiglio cittadino per deliberare in merito. Si voleva ovviamente guadagnare del tempo.

E così l’Assemblea venne finalmente riunita, ma inevitabilmente si spaccò subito in due opposti schieramenti: quello di coloro che volevano restare fedeli alla Serenissima e l’altro di quelli che invece si sarebbero più o meno volentieri consegnati all’imperatore. Sorprendentemente alla fine prevalse l’ultima opzione.

Tuttavia uno degli ambasciatori scelti per recarsi dal Trissino per giurare obbedienza all’imperatore, tal Francesco Rinaldi, persuase anche i suoi compagni a non adempiere a quel mandato. Anzi, si doveva fingere che la città si sarebbe sì consegnata all’imperatore, ma solo a patto che l’esercito di Massimiliano si fosse portato più sotto le mura di Treviso poichè poco lontano i veneziani mantenevano ancora una forte guarnigione che poteva intervenire alla notizia della resa della città all’Impero. I trevigiani, dunque, si sarebbero arresi solo ai ministri imperiali in persona. Ancora un espediente per guadagnare tempo e organizzarsi!

Rientrato a Treviso il Rinaldi si presentò al Podestà e ai Provveditori cittadini riferendo loro l’accaduto e ricevendo piena approvazione. Il Provveditore di Venezia Andrea Gritti, aveva nel frattempo ricevuto chiare istruzioni di resistere e di aiutare in tutti i modi i cittadini trevigiani.

Si narra intanto, che in quelle convulse ore arrivasse a Treviso un ambasciatore del re d’Ungheria, sovrano che guardava con una certa preoccupazione alla vicina potenza asburgica. Questi, avuta notizia che la città si stava per consegnare a Massimiliano, iniziò a predicare ad alta voce con l’intento di persuadere invece i cittadini a non fare quel passo di cui si sarebbero presto pentiti.

Fra i trevigiani raccolti ad ascoltare le accorate parole dello straniero, si trovava anche un tal Marco pellicciaio (o calzolaio), cremonese, ma con un largo seguito fra il popolo di Treviso.

Salito improvvisamente su di un cavallo e impugnato uno stendardo si mise a correre per le strade della città gridando:  “Viva S. Marco, viva S. Marco!” A seguirlo c’erano anche Antonio dal Tempio, detto anche dal Legname con il figlio Giovanni.

Avuta la certezza che Treviso alla fine avrebbe dunque resistito all’esercito imperiale, il senato veneziano preventivamente inviò in aiuto della città un esercito guidato da Cristoforo Moro che dal castello di Mestre si portò a Treviso con ben 3000 cavalli e cavalieri.

Dall’esempio di Treviso avrebbero tratto forza anche molte altre città e cittadine innescando una reazione a catena contro le truppe straniere. A Treviso che resisteva, rispondeva infatti da lì a poco anche Padova occupata che si ribellò infatti alle truppe imperiali e dopo Padova anche Verona e Vicenza. Qualcosa faceva: ben sperare.

“Viva S. Marco, viva S. Marco!” A seguirlo c’erano anche Antonio dal Tempio, detto anche dal Legname con il figlio Giovanni.

Avuta la certezza che Treviso alla fine avrebbe dunque resistito all’esercito imperiale, il senato veneziano preventivamente inviò in aiuto della città un esercito guidato da Cristoforo Moro che dal castello di Mestre si portò a Treviso con ben 3000 cavalli e cavalieri.

Dall’esempio di Treviso avrebbero tratto forza anche molte altre città e cittadine innescando una reazione a catena contro le truppe straniere. A Treviso che resisteva, rispondeva infatti da lì a poco anche Padova occupata che si ribellò infatti alle truppe imperiali e dopo Padova anche Verona e Vicenza. Qualcosa faceva: ben sperare.

6 giugno 1562

La ricca e potente congregazione benedettina di San Giorgio Maggiore a Venezia commissiona a Paolo Caliari, più noto come il Veronese, la decorazione del refettorio del monastero, le cui origini risalgono al 982 d.C.,

quando il monaco Giovanni Morosini ne inizia la costruzione sull’isola, in origine conosciuta con il nome di Memmia, dal nome della famiglia Memmo, proprietaria dell’area.L’edificio diventa, in breve, un luogo prestigioso, teatro di importanti incontri, di cui sono protagonisti uomini politici ma anche altre figure di spicco della società dell’epoca e, anche per questo, i monaci vogliono fare le cose in grande.

L’idea è quella di decorare la parete di fondo del refettorio, ristrutturato, due anni prima, da un’autorità indiscussa: Andrea Palladio. Questi provvede ad esaltare la maestosità della sala rettangolare, ponendo l’accento sull’illuminazione, ottenuta attraverso l’apertura di alcune finestre, capaci di diffondere una luce potente e nello stesso tempo armonica a tutto l’ambiente. Ma il Palladio mette mano anche al soffitto, realizzando una suggestiva volta a botte che, in corrispondenza della mezzeria del soffitto, si trasforma in crociera.

In questa fascinosa cornice, i cui richiami a quella classicità tanto amata dal Palladio sono piuttosto evidenti, si inserisce l’opera commissionata al Veronese, il cameo tanto agognato dai monaci. Il tema che il pittore sceglie per decorare la parete del refettorio è quello delle nozze di Cana, durante le quali, con la trasformazione dell’acqua in vino, Gesù compie il suo primo miracolo, tema con cui, due anni prima, si era misurato anche un altro grande artista veneto: Tintoretto che di Veronese fu una sorta di mentore. La vicenda è piuttosto nota e a raccontarla è Giovanni, nel secondo capitolo del suo vangelo.

Gesù e sua madre, mai menzionata dall’evangelista con il suo nome nel corso di tutto il racconto, sono stati invitati a uno sposalizio a Cana, in Galilea. Il banchetto matrimoniale sta per terminare quando Maria fa notare a Gesù che il vino è terminato. Sulle prime Gesù sembra quasi stizzito, tanto da rispondere causticamente «che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora».

Poi, però, fa riempiere sei giare di pietra con l’acqua, ordinando, al contempo, di portarle al maestro di tavola per fargli assaggiare il contenuto, nel frattempo trasformatosi miracolosamente in vino. E quando questi lo fa, la sua reazione è strabiliante. Il maestro di tavola trova talmente buono quel vino da complimentarsi immediatamente con lo sposo, non solo per la qualità della bevanda ma anche per averla servita a fine del pasto, a dispetto dei moltissimi che, invece, servono il vino buono da principio, distribuendo quello meno pregiato a fine banchetto, approfittando della generale ebbrezza dei commensali.

Paolo Caliari, che per la realizzazione dell’opera riceve ben 324 ducati, oltre che vitto e alloggio, impiega pochi mesi per terminare il dipinto e il risultato è decisamente grandioso. Con le Nozze di Cana del Veronese siamo di fronte a una tela non solo suggestiva per le dimensioni 990 cm per 211; ma, soprattutto, per lo stile impareggiabile. Agli occhi di coloro che la vedono per la prima volta quel telero appare come la naturale prosecuzione della sala palladiana.

Veronese concepisce una scena nuziale magniloquente, proiettando, però, il racconto evangelico nella realtà veneziana. Non un banchetto biblico ma uno sposalizio suntuoso, a cui prende parte l’opulenta società veneziana, una fotografia ante litteram dell’epoca, superbamente trasferita su tela.

Le vesti sfavillanti, le preziose stoviglie, i cibi succulenti, tra cui le mele cotogne, simbolo fin dall’antichità di fecondità e amore, sono i tratti salienti di quell’ostentata potenza.La scena, inserita nell’ambito di una suggestiva architettura classica, che rimanda, inevitabilmente, allo stile neoclassico del Palladio, si colloca su due livelli ben distinti, nettamente divisi dalla balaustra centrale, la cui orizzontalità si contrappone alla verticalità delle colonne in un riuscitissimo gioco prospettico.

Nel piano superiore abbiamo la rappresentazione di un cielo azzurro striato da candide nuvole, al di sotto delle quali si muovono le poche figure dei domestici; ma è nel livello sottostante alla balaustra che si snoda il racconto evangelico, attraverso una narrazione potentemente dinamica che vede nella miriade di personaggi che animano la tela i protagonisti assoluti.

In primissimo piano ci sono i musici, in procinto di allietare gli ospiti con i loro strumenti, le cui fattezze furono, fin da subito, oggetto di un particolare studio. Nel XVIII secolo il conte Anton Maria Zanetti, incisore e mercante d’arte, sostenne che Veronese avesse rappresentato non solo sé stesso, nel musico vestito di bianco, ma anche due altri colossi della pittura e suoi contemporanei: Tiziano, nel suonatore di contrabasso e Tintoretto, nel personaggio vestito di verde.

Dietro quei musicisti si anima il banchetto vero e proprio, con al centro della scena Gesù e, alla sua destra, Maria, gli unici personaggi, in quell’affollata e brulicante rappresentazione teatrale, a rimanere del tutto imperturbabili. Maria perché è consapevole delle capacità del figlio; Gesù perché ha già operato la trasformazione dell’acqua in vino.

Di quel miracolo, tuttavia, nessun sa nulla, eccezion fatta per i domestici che hanno versato l’acqua tramutatasi in vino. Ma questo non importa, ciò che conta è il risultato finale, quel vino vermiglio che esce da una delle giare afferrate da uno dei servitori, in basso a destra della scena e che compare anche nel bicchiere di un soddisfatto coppiere, proprio dietro il servitore e in quello che un domestico di colore tende a un compiaciuto sposo.

Da più di duecento anni Le nozze di Cana si trova in uno dei più famosi musei del mondo, il Louvre, collocata davanti al più celebre dei dipinti presenti in quello scrigno d’arte: Al contrario dell’illustre dirimpettaia, che in Francia ci arriva portata dal suo autore, il geniale Leonardo da Vinci, Le nozze di Cana giunge a Parigi dopo una vera e propria opera di spoliazione messa in atto dalle truppe guidate da un ambizioso generale, Napoleone Bonaparte, all’indomani della calata in Italia.

È l’11 settembre del 1797, la Repubblica di Venezia non esiste più da alcuni mesi, da quando l’ultimo doge, Ludovico Manin ha lasciato per sempre la Laguna e per Le nozze di Cana, a suo tempo definita dal Vasari un’opera «meravigliosa per grandezza, per numero di figure e per varietà d’abiti e per invenzione» scocca la sua ultima ora veneziana.

A seguito del trattato di Campoformio fra Francia e Austria, Venezia è sottoposta a una vera e propria razzia di opere d’arte e nel bottino di quella guerra finisce anche la tela del Veronese che approda al Louvre, dopo un viaggio periglioso, durato dieci mesi.

Sarà ancora una guerra a segnare la storia del dipinto del Veronese ed è quella combattuta sui fangosi campi intorno a Waterloo, dove viene definitivamente ammainato il vessillo di Napoleone, sconfitto dagli eserciti guidati dal Duca di Wellington e dal feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher.

Per Napoleone si schiude l’ultimo esilio nella sperduta isola di Sant’Elena; per molti capolavori sottratti durante gli anni delle guerre napoleoniche, si spalancano, invece, le porte per un ritorno nei luoghi di origine.

Sono circa 5000 le opere che lasciano Parigi per tornare a casa, ma non Le nozze di Cana, nonostante l’immane sforzo di Antonio Canova, incaricato dal papa Pio VII di trattare con il nuovo governo francese il ritorno delle opere trafugate.

Rientrano capolavori quali l’Apollo del Belvedere, lo splendido gruppo scultoreo del Laocoonte ma anche opere di Raffaello, Perugino, Tiziano, Tintoretto,

quando il monaco Giovanni Morosini ne inizia la costruzione sull’isola, in origine conosciuta con il nome di Memmia, dal nome della famiglia Memmo, proprietaria dell’area.L’edificio diventa, in breve, un luogo prestigioso, teatro di importanti incontri, di cui sono protagonisti uomini politici ma anche altre figure di spicco della società dell’epoca e, anche per questo, i monaci vogliono fare le cose in grande.

L’idea è quella di decorare la parete di fondo del refettorio, ristrutturato, due anni prima, da un’autorità indiscussa: Andrea Palladio. Questi provvede ad esaltare la maestosità della sala rettangolare, ponendo l’accento sull’illuminazione, ottenuta attraverso l’apertura di alcune finestre, capaci di diffondere una luce potente e nello stesso tempo armonica a tutto l’ambiente. Ma il Palladio mette mano anche al soffitto, realizzando una suggestiva volta a botte che, in corrispondenza della mezzeria del soffitto, si trasforma in crociera.

In questa fascinosa cornice, i cui richiami a quella classicità tanto amata dal Palladio sono piuttosto evidenti, si inserisce l’opera commissionata al Veronese, il cameo tanto agognato dai monaci. Il tema che il pittore sceglie per decorare la parete del refettorio è quello delle nozze di Cana, durante le quali, con la trasformazione dell’acqua in vino, Gesù compie il suo primo miracolo, tema con cui, due anni prima, si era misurato anche un altro grande artista veneto: Tintoretto che di Veronese fu una sorta di mentore. La vicenda è piuttosto nota e a raccontarla è Giovanni, nel secondo capitolo del suo vangelo.

Gesù e sua madre, mai menzionata dall’evangelista con il suo nome nel corso di tutto il racconto, sono stati invitati a uno sposalizio a Cana, in Galilea. Il banchetto matrimoniale sta per terminare quando Maria fa notare a Gesù che il vino è terminato. Sulle prime Gesù sembra quasi stizzito, tanto da rispondere causticamente «che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora».

Poi, però, fa riempiere sei giare di pietra con l’acqua, ordinando, al contempo, di portarle al maestro di tavola per fargli assaggiare il contenuto, nel frattempo trasformatosi miracolosamente in vino. E quando questi lo fa, la sua reazione è strabiliante. Il maestro di tavola trova talmente buono quel vino da complimentarsi immediatamente con lo sposo, non solo per la qualità della bevanda ma anche per averla servita a fine del pasto, a dispetto dei moltissimi che, invece, servono il vino buono da principio, distribuendo quello meno pregiato a fine banchetto, approfittando della generale ebbrezza dei commensali.

Paolo Caliari, che per la realizzazione dell’opera riceve ben 324 ducati, oltre che vitto e alloggio, impiega pochi mesi per terminare il dipinto e il risultato è decisamente grandioso. Con le Nozze di Cana del Veronese siamo di fronte a una tela non solo suggestiva per le dimensioni 990 cm per 211; ma, soprattutto, per lo stile impareggiabile. Agli occhi di coloro che la vedono per la prima volta quel telero appare come la naturale prosecuzione della sala palladiana.

Veronese concepisce una scena nuziale magniloquente, proiettando, però, il racconto evangelico nella realtà veneziana. Non un banchetto biblico ma uno sposalizio suntuoso, a cui prende parte l’opulenta società veneziana, una fotografia ante litteram dell’epoca, superbamente trasferita su tela.

Le vesti sfavillanti, le preziose stoviglie, i cibi succulenti, tra cui le mele cotogne, simbolo fin dall’antichità di fecondità e amore, sono i tratti salienti di quell’ostentata potenza.La scena, inserita nell’ambito di una suggestiva architettura classica, che rimanda, inevitabilmente, allo stile neoclassico del Palladio, si colloca su due livelli ben distinti, nettamente divisi dalla balaustra centrale, la cui orizzontalità si contrappone alla verticalità delle colonne in un riuscitissimo gioco prospettico.

Nel piano superiore abbiamo la rappresentazione di un cielo azzurro striato da candide nuvole, al di sotto delle quali si muovono le poche figure dei domestici; ma è nel livello sottostante alla balaustra che si snoda il racconto evangelico, attraverso una narrazione potentemente dinamica che vede nella miriade di personaggi che animano la tela i protagonisti assoluti.

In primissimo piano ci sono i musici, in procinto di allietare gli ospiti con i loro strumenti, le cui fattezze furono, fin da subito, oggetto di un particolare studio. Nel XVIII secolo il conte Anton Maria Zanetti, incisore e mercante d’arte, sostenne che Veronese avesse rappresentato non solo sé stesso, nel musico vestito di bianco, ma anche due altri colossi della pittura e suoi contemporanei: Tiziano, nel suonatore di contrabasso e Tintoretto, nel personaggio vestito di verde.

Dietro quei musicisti si anima il banchetto vero e proprio, con al centro della scena Gesù e, alla sua destra, Maria, gli unici personaggi, in quell’affollata e brulicante rappresentazione teatrale, a rimanere del tutto imperturbabili. Maria perché è consapevole delle capacità del figlio; Gesù perché ha già operato la trasformazione dell’acqua in vino.

Di quel miracolo, tuttavia, nessun sa nulla, eccezion fatta per i domestici che hanno versato l’acqua tramutatasi in vino. Ma questo non importa, ciò che conta è il risultato finale, quel vino vermiglio che esce da una delle giare afferrate da uno dei servitori, in basso a destra della scena e che compare anche nel bicchiere di un soddisfatto coppiere, proprio dietro il servitore e in quello che un domestico di colore tende a un compiaciuto sposo.

Da più di duecento anni Le nozze di Cana si trova in uno dei più famosi musei del mondo, il Louvre, collocata davanti al più celebre dei dipinti presenti in quello scrigno d’arte: Al contrario dell’illustre dirimpettaia, che in Francia ci arriva portata dal suo autore, il geniale Leonardo da Vinci, Le nozze di Cana giunge a Parigi dopo una vera e propria opera di spoliazione messa in atto dalle truppe guidate da un ambizioso generale, Napoleone Bonaparte, all’indomani della calata in Italia.

È l’11 settembre del 1797, la Repubblica di Venezia non esiste più da alcuni mesi, da quando l’ultimo doge, Ludovico Manin ha lasciato per sempre la Laguna e per Le nozze di Cana, a suo tempo definita dal Vasari un’opera «meravigliosa per grandezza, per numero di figure e per varietà d’abiti e per invenzione» scocca la sua ultima ora veneziana.

A seguito del trattato di Campoformio fra Francia e Austria, Venezia è sottoposta a una vera e propria razzia di opere d’arte e nel bottino di quella guerra finisce anche la tela del Veronese che approda al Louvre, dopo un viaggio periglioso, durato dieci mesi.

Sarà ancora una guerra a segnare la storia del dipinto del Veronese ed è quella combattuta sui fangosi campi intorno a Waterloo, dove viene definitivamente ammainato il vessillo di Napoleone, sconfitto dagli eserciti guidati dal Duca di Wellington e dal feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher.

Per Napoleone si schiude l’ultimo esilio nella sperduta isola di Sant’Elena; per molti capolavori sottratti durante gli anni delle guerre napoleoniche, si spalancano, invece, le porte per un ritorno nei luoghi di origine.

Sono circa 5000 le opere che lasciano Parigi per tornare a casa, ma non Le nozze di Cana, nonostante l’immane sforzo di Antonio Canova, incaricato dal papa Pio VII di trattare con il nuovo governo francese il ritorno delle opere trafugate.

Rientrano capolavori quali l’Apollo del Belvedere, lo splendido gruppo scultoreo del Laocoonte ma anche opere di Raffaello, Perugino, Tiziano, Tintoretto,  persino i cavalli di bronzo del pronao della chiesa di San Marco a Venezia ma non il capolavoro di Veronese.

La motivazione ufficiale, data dal responsabile del Louvre, Vivant Denon, ad Antonio Canova per non restituire Le nozze di Cana, è che l’opera è troppo fragile per sopportare un nuovo distacco e soprattutto l’ennesimo viaggio.

Una spiegazione apparentemente ineccepibile, ma, di fatto, non veritiera, visto che l’opera sarà in seguito spostata ben due volte. La prima nel 1870, in occasione della guerra franco-prussiana; la successiva durante il secondo conflitto mondiale.

Denon, probabilmente in difficoltà per non aver assecondato non tanto le richieste papali quanto quelle di un grande artista come Canova, si fa perdonare concedendo altro dipinto, peccato sia ben altro valore.

Si tratta della Festa in casa di Simone, di Charles Le Brun, opera del 1653 che il critico inglese, John Ruskin, definì «buono al massimo per fare da cassa da imballaggio.»

A proposito delle Nozze di Cana così ebbe a scrivere Gino Damerini nel suo L’isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore:

«Illusionista di genio nell’interpretazione della spazialità architettonica, ambientando a sua volta il tema sacro in una scenografia teatrale, per movimento di piani, disposizione al modo di quinta delle architetture (inequivocabilmente palladiane) sul fondo di cielo chiaro che apre la parete, studiatissima regia dei movimenti di gruppi di figure, e tutto entro un’esaltazione di colori timbrici luminosissimi…»

persino i cavalli di bronzo del pronao della chiesa di San Marco a Venezia ma non il capolavoro di Veronese.

La motivazione ufficiale, data dal responsabile del Louvre, Vivant Denon, ad Antonio Canova per non restituire Le nozze di Cana, è che l’opera è troppo fragile per sopportare un nuovo distacco e soprattutto l’ennesimo viaggio.

Una spiegazione apparentemente ineccepibile, ma, di fatto, non veritiera, visto che l’opera sarà in seguito spostata ben due volte. La prima nel 1870, in occasione della guerra franco-prussiana; la successiva durante il secondo conflitto mondiale.

Denon, probabilmente in difficoltà per non aver assecondato non tanto le richieste papali quanto quelle di un grande artista come Canova, si fa perdonare concedendo altro dipinto, peccato sia ben altro valore.

Si tratta della Festa in casa di Simone, di Charles Le Brun, opera del 1653 che il critico inglese, John Ruskin, definì «buono al massimo per fare da cassa da imballaggio.»

A proposito delle Nozze di Cana così ebbe a scrivere Gino Damerini nel suo L’isola e il cenobio di San Giorgio Maggiore:

«Illusionista di genio nell’interpretazione della spazialità architettonica, ambientando a sua volta il tema sacro in una scenografia teatrale, per movimento di piani, disposizione al modo di quinta delle architetture (inequivocabilmente palladiane) sul fondo di cielo chiaro che apre la parete, studiatissima regia dei movimenti di gruppi di figure, e tutto entro un’esaltazione di colori timbrici luminosissimi…»